Kisah orang KL, 1970-an

Semasa masih kecil dahulu, meskipun saya dilahirkan di Kuala Lumpur, tetapi kemudian dibesarkan di Melaka, setiap kali datang ke kota besar ini; saya akan mudah rasa terpesona. Waktu itu kunjungan ke Kuala Lumpur adalah antara lain, untuk membeli-belah di Globe Silk Store atau Pertama.

Kuala Lumpur sudah menjadi bandar raya dua tahun sebelum saya dilahirkan. Kemudian kerana gegak gempita 1969 yang menggeruhkan, pilihan yang ditawarkan untuk berada di luar kota, segera direbutkan ibu bapa saya.

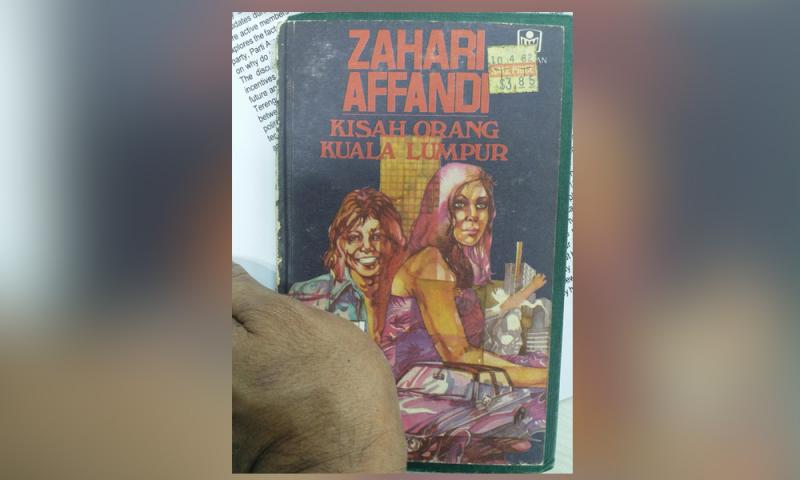

Menerusi kolum beliau “Kuala Lumpur Kita Punya”, Zahari Affandi setiap minggu di Mingguan Malaysia - sepanjang tahun-tahun 1970-an - memberikan gambaran penuh misterius tetapi bobrok dan bejat kehidupan kota. Kuala Lumpur selalu penuh lumpur, Kuala Lumpur selalu tempat kualanya dosa dan suntuknya harapan.

Oleh itu, kunjungan ke Kuala Lumpur semasa anak-anak, selalunya menatijahkan citra-citra negatif.

Dalam kunjungan singkat begitu, ibu bapa saya akan membawa singgah di kediaman saudara-mara. Ada di antara mereka menghuni rumah setinggan. Saya masih ingat pokok kiambang dan teratai yang melaut terapung di dalam kolam, lombong tinggal, yang mana rumah-rumah kayu haram dibina melingkunginya. Gambaran itu kekal dalam retina mata.

Makanya tatkala membaca semula “Kuala Lumpur Kita Punya” tulisan Zahari Affandi, terdapat banyak kenangan bangkit kembali. Zahari menulis begini:

“Ada juga yang buat rumah haram kerana mau rumah murah, flat atau rumah teres, buat muka kuyu, kononnya orang susah, orang miskin, padahal sudah ada dua tiga biji rumah disewakan orang. Bila sampai orang bahagi rumah, mulalah cari kaki, bubuh nama adik, bubuh nama isteri, anak saudara, anak dan lain-lain. Duduk dua tiga bulan mula bagi sewa, lepas itu dia kembali intai tanah untuk buat rumah haram. Para penyewa beri pesan, kalau ada orang bandaraya atau PKNS datang siasat, bilang sama pegawai itu rumah sendiri, jangan cakap sewa.”

Tidak lama kemudian, ada beberapa saudara mara saya itu sudah berpindah ke flat-flat kediaman. Sekali lagi, lukisan yang diberikan untuk flat-flat itu amat negatif. Ia adalah kediaman kusam jauh dari glamor, hancing dan kohong serta penuh dengan manusia pengotor. Lebih mendebarkan ialah, di tangga-tangga flat itu terdapat noda. Zahari mencatatkan tingkah laku tersebut seperti ini:

“Kalau kita rajin berjalan, cuba-cubalah jengok ke flat di mana kebanyakannya didiami oleh orang-orang bujang, tak kira lelaki ataupun perempuan, terutama sekali malam-malam, kita naik tangga jangan ikut lift, kalau nasib baik, banyak benda yang dapat kita saksikan.”

‘Minah karan’

Saya tidak tahu mengapa Zahari memberi momok yang menakutkan tentang orang Kuala Lumpur. Barangkali pada tahun 1970-an itu, KL memang satu kota misterius untuk orang kampung. Maka Zahari sengaja mengarang secara sensasi topik-topik momok dan hanyut sedemikian agar orang kampung terus menerus membaca kolumnya.

Ingatan-ingatan Zahari kepada ibu bapa di kampung sering berbau ancaman, agar mereka sentiasa merenungi apa yang dilakukan oleh anak-anak yang berhijrah ke KL untuk mencari pekerjaan. Makanya Zahari memantakkan kisah-kisah terkorban dan perangai hanyir, seperti kelakuan di rumah urut:

“Ada juga yang cari duit dengan cara bekerja sambilan di rumah urut. Rumah-rumah urut di KL ini bukan penting kan pandai atau tidak pandainya seorang itu mengurut, tapi yang penting perempuan itu muda dan cantik pula, sebab kebanyakan orang lelaki yang pergi mengurut bukanlah mau mengurut sangat tapi mau menghilangkan gatal. Rumah urut ini lesen saja nama urut, tapi di dalam, sebenarnya kerja lain.”

Atau di minggu lain pula, Zahari menumpahkan kisah gadis desa memasuki jerat; “Baru-baru ini Kak Aishah Ghani, Menteri Kebajikan Am telah merasakan sesuatu penyelewengan dalam pemilihan pekerja terutama sekali pekerja wanita. Katanya, ada syarikat-syarikat swasta memilih hanya gadis-gadis cantik saja untuk bekerja di pejabat mereka.”

Padahal, kita tahu, kebanyakan gadis pedalaman datang ke Kuala Lumpur itu untuk memenuhi tawaran pekerjaan kosong di kilang-kilang ketika Malaysia pesat mengalami pelaburan luar, dan era perindustrian yang melongokan. Dari situ, masyarakat menciptakan kata ‘minah karan’ untuk memburukkan gadis pekerja kilang.

Zahari juga memerikan, konon, orang Melayu sering memilih untuk menghuni di kejiranan yang tidak ramai Melayu, agar mudah bermaksiat:

“Ramai di kalangan penduduk di KL ini tidak terlampau suka tinggal di kawasan Melayu. Mereka lebih suka tinggal di kawasan Cina ataupun bangsa lain. Betapa tidak? Orang Melayu ini ambil tau tepi kain orang. Tidak macam bangsa lain yang tidak kisah sangat hal orang, kau nak ke langit ke, nak ke bulan, ke bintang, mereka tak peduli.’

Perenggan di atas seingat saya, sengaja dibesar-besarkan, guna menakut-nakutkan orang desa agar menjauhi KL. Mungkin, supaya KL kekal tidak membesar dari segi jumlah populasinya. Padahal, jika kita melakukan rujuk silang kita akan mendapati kenyataan yang berbeza. Sebagai contoh, Junaidi Awang Besar dalam makalah bertajuk “Kuala Lumpur dan Cabaran Baru Pembangunan Berterusan” merakamkan kecenderungan berbeza, saya kutip:

“Sebagai sebuah kota kosmopolitan yang besar dengan masyarakat tempatan pelbagai kaum serta masyarakat antarabangsa, Kuala Lumpur mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan kebanyakan tempat di seluruh negeri di Malaysia. Trend polarisasi kaum masih wujud dari segi penempatan antara tiga kaum utama di mana orang Melayu yang keseluruhannya beragama Islam lebih tertumpu di kawasan berunsur kekampungan seperti Keramat, Kampung Baru, Kampung Pandan, Lembah Pantai, Batu dan Setapak. Kaum Cina banyak tertumpu di kawasan yang komersial dan industri termasuklah Bukit Bintang, Cheras, Sungai Besi, Salak, Jalan Kelang Lama, Kepong dan Seputeh. Orang India pula tinggal di merata tempat dan sebahagian besarnya di Sentul, Brickfield dan Segambut.”

Kepuakan

Zahari ikut mengungkapkan kisah kepuakan orang Melayu setelah berhijrah di kota, di mana penyakit berpuak kenegerian ini merebak di pejabat. Dari situ kepuakan dan kenegerian ini menjadi barah dan parah lantaran adanya favouritism;

“Satu lagi yang sudah jadi semacam tradisi ialah puak. Kalau boss orang Kelantan misalnya, atau orang Johor, atau orang Perak, sebahagian besar dari kakitangannya terdiri dari anak negerinya. Kita tidak tahu sampai bila semangat kedaerahan ini akan terus berlaku dalam pejabat-pejabat di KL ini.”

Cerita yang separuh dongeng itu terus-menerus dibohongkan (maklum kolum itu dalam Mingguan Malaysia, produk Utusan). Misalnya dilanjutkan oleh Zahari, konon orang Melayu itu sudah tenggelam dengan kebendaan, dan mereka yang tinggal di KL itu memang sakunya sentiasa kembung:

“Di pusat-pusat membeli belah, orang Melayu lah yang paling ramai. Buka dada, keluar masuk kedai. Begitu juga di tempat-tempat hiburan. Seorang kawan, tuan punya sebuah kedai jahit di Pertama Kompleks memberitahu, dia ada seorang pelanggan Melayu, sebulan dekat seribu ringgit orang itu menempah pakaian termasuk pakaian anak-anaknya.”

Ketebalan poket orang KL itu pula sentiasa diperikan atas ketidakjujuran, dan penuh pengkhianatan. Sebagai contoh, jarang terdapat kejayaan dan kekayaan orang Melayu yang tulen. Yang ada, atas dasar penipuan:

“Yang amat kita hairan, banyak pejabat berjalan. Misalnya bulan lepas kita lihat enterprise di Kampung Bharu ataupun di Jalan Ipoh, lepas dua tiga bulan sudah hilang, timbul pula enterprise lain ataupun agensi lain. Rupa-rupanya ini satu teknik orang business di Kuala Lumpur ini. Mengapa tidak? Business tak jalan, hutang banyak, sewa pejabat tak bayar. Apa lagi, gulung tikar bantal, belah tengah malam, cari tempat lain.”

Citra negatif Kuala Lumpur yang dibina oleh Zahari Affandi, dan dibawa mulut ke mulut ke desa, menjadikan orang kota dihukum dengan penuh noda, dan dosa, meskipun dibincangkan oleh masyarakat kampung dengan rasa penuh pesona. KL dihubungkan dengan kebiadaban, tangisan, drama, kehilangan manusiawi, penyelewengan, pendek kata segala yang buruk-buruk belaka:

“Sesungguhnya KL ini kota mistri, seperti juga kota-kota besar lain di dunia yang terlalu banyak membendung berbagai cerita dan peristiwa, air mata, kengerian, dosa dan noda. Kebangkitan Kuala Lumpur yang terlalu mendadak dan mengejut ini, telah cepat dan mendadak pula mewarnai, mengubah dan menukar setiap kemanusiaan yang wujud dalam diri. Keadaan keliling, sosial, ekonomi, penghidupan, mentaliti kehidupan manusia-manusianya, semuanya mengajar dan mengasuh kemanusiaan supaya kurang ajar, berani, jangan jujur dan macam-macam.”

Pelan KL 2020

Sebetulnya, ada dua tahun lagi Kuala Lumpur akan menyambut ulang tahun ke lima puluh sebagai sebuah bandar raya. Pakatan Harapan menjanjikan apa yang dinamakan Pelan Bandar Raya Kuala Lumpur 2020. YB Fahmi Fadzil sebelum memenangi pilihan raya lalu menyebutkan begini; “Jika Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum 14 (PRU14) kelak, saya pasti antara perkara yang akan diutamakan di KL ialah mengemas kini dan mewartakan PBKL2020.”

Salah satu yang mesti dilakukan – tanpa menafikan peri penting pembangunan KL – ialah menulis kembali sejarah budaya kota ini, yang menurut saya penuh dengan momok palsu dan noda. Sasterawan Negara, Abdullah Hussain misalnya menulis “Kuala Lumpur Kita Punya” memperlihatkan keliaran anak muda di kota ini. Zahari Affandi sepanjang tahun 1970-an pula mendongeng “Kisah Orang Kuala Lumpur” yang juga tidak enak kita baca. Sasterawan Negara Usman Awang tidak terkecuali membobrokkan orang KL dalam dramanya “Tamu di Bukit Kenny”, kisah hitam orang yang memimpin, berlumuran rasuah dan korupsi.

Yang kita perlukan himpunan karya sastera yang baik-baik tentang Kuala Lumpur. YB Fahmi, seorang peminat seni saya kira boleh memulakan inisiatif untuk membetulkan naratif Kuala Lumpur. Jadinya pembangunan positif yang dirangka kerajaan Pakatan Harapan ini akan naik seiiring dengan ehwal yang murni tentang Kuala Lumpur.

Kita boleh memulai dengan karya-karya puisi (positif) tentang Kuala Lumpur yang boleh dilekatkan di stesen MRT. Barangkali tulisan Sasterawan Negara Siti Zainon Ismail, atau garapan T Alias Taib, juga Zaen Kasturi. Kita perlukan riwayat baru KL yang muluk. Supaya KL tidak dipandang lecak, dan likat jijik semata.

Padahal KL tidak mesti penuh kepura-puraan. Kita ingin memadam stigma yang dikemukakan oleh Zahari berbunyi begini; “kepura-puraan merupakan cermin kehidupan di kota-kota besar seperti KL ini. Atas landasan inilah berbagai kehancuran menunggu.”

Kita ingin menulis sebuah tulisan matang tentang KL yang berbunyi begini; “keberanian membuat keputusan merupakan cermin politik orang di kota-kota besar seperti KL ini. Atas landasan inilah berbagai kenekadan politik menunggu, dan telah dilakukan. Di KL lah bermula perubahan dan kesedaran politik yang merebak ke seluruh kawasan desa termasuk Sabah dan Sarawak.”

Tanggal 1 Februari mendatang, Kuala Lumpur akan diraikan lagi. Entah barangkali dengan kereta berhias (seperti dulu-dulu). Tetapi kereta berhias hanyalah bunga; sementara mercun dan bunga api hanyalah sirna cahaya. Yang kekal ialah tulisan-tulisan rakaman zaman yang akan dibaca lagi dan lagi di era mendatang.

Pun, payah sekali mencari tulisan yang bernuansa indah dan adil untuk Kuala Lumpur. Adakah kerajaan baru akan membuat azam baru ini?

Zahari Affandi melukiskan Kuala Lumpur nan selalu penuh lumpur, Kuala Lumpur nan selalu tempat kualanya dosa dan suntuknya harapan. Pakatan Harapan jangan membiarkan naratif ini yang melekat untuk KL. Jangan sama sekali. Pakatan Harapan bermula di Kuala Lumpur. Kita masih ingat, orang desa tergamam melihat orang KL menjulang Bersih.

Bolehkah kita berharap, terutama setelah Kuala Lumpur terpilih sebagai Kota Buku Dunia untuk tahun 2020, satu bulan telah berlalu. Setahu saya hanya Gerak Budaya dan Rekod Media yang berdikari mengisi Kota Buku tersebut dengan Kecoh Fest. Ada sebelas purnama lagi untuk mengisi KL sebagai kota membaca, yang muluk-muluk.

Apa gamaknya yang telah direncanakan?

FAISAL TEHRANI pengarang dan felo pengkaji di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Artikel ini pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.

RM12.50 / bulan

- Akses tanpa had kepada kewartawanan yang memenangi anugerah

- Berikan komen dan kongsi pendapat anda tentang semua artikel kami

- Hadiahkan cerita-cerita menarik kepada rakan-rakan anda

- Potongan cukai

Faisal Tehrani

Faisal Tehrani