比性侵更致人于死地的,是强暴文化

【大专论政】

小说《房思琪的初恋乐园》作者林奕含辞世的消息迅速获高度关注,除因为她“满级分”、“医学系”、“怪医千金”和“美女作家”的标签,还因其父母公开声明,指这部遗作“是女儿在年轻时,被一个补习班名师诱奸后,引发痛苦忧郁的真实记录和心理描写”,也是她忧郁症“不能治愈的主因”。

把小说与真实个案直接划上等号,当然有待商榷。而且,新闻引起大量看客把漂亮的精神病患者和诱奸当作“反差萌”,以猎奇煽情的心态围观之。

什么是“强暴文化”?

这反映了众人以为常态的“强暴文化”(Rape Culture)。美国作家Emilie Buchwald在《Transforming a Rape Culture》一书中指出,当社会正常化性暴力,便滋养了强暴文化。我们从来不怪罪一个人因为带着钱、穿得少或喝得多,所以活该被抢劫、谋杀,却会放大审视性暴力受害者的装扮或态度行为,让加害者可以轻易逃脱指责。

我真切体会比性暴力本身更骇人的强暴文化,要从被性侵及患上创伤后压力症候群(Post-traumatic Stress Disorder,简称PTSD)以后说起。

数年前在电影院打工时,男上司以工作为名,把我带到仓库。之后突然把我压在墙角,强行熊抱、抚摸胸部与下身、舔耳、舌吻等,并要我帮他手淫,更时不时说出带有性意味的话语如“你喜欢吗?”和“我要做你的男朋友”(注1)。我说了不行,但整个人僵住了,内心恐惧却移动不了,也不知道要去推开他,只能咬紧双唇。这完全不是我对性侵犯的想象,对方不是半夜街道上的陌生人,甚至没有刻板印象中应该要有的武器、生命威胁与激烈反抗。当时,我还未成年。

这段让我后来复述与回忆无数次的性侵过程很短,不到十分钟。但很久以后,我仍然近乎疯狂地仔细审查,自己踏入仓库前的每一个念头,以及行动时的所有动作,仿佛只要改动一小部分,就可以改变结局。

比性侵害本身带来更大伤痛的,是社会建构的强暴文化——针对受害者的责难、肇事者免责,以及对性侵事件成因的错误观念。

受害者的感情史重要吗?

从报案开始,我次次复述同样的情节,甚至回到案发地点重演,简直有如再次经验性侵。

录口供的女警官问了我特别多关于感情状态的问题。在知道我没有任何恋爱经验后,她表示惊讶并重复确认,之后的问话仍抓着我的私生活不放。我一直搞不懂,我当下的感情状态、之前的感情史、我的性生活,与我有没有被性侵,到底有什么关系?

直到去年,我读到斯坦福性侵案受害者公开信的一段文字:

至此,我哑然失笑,心底又有点荒凉。事实证明,不管是恋爱经验为零者如我,还是有过丰富情史的受害者,只要没有负责任保护好自己的“贞操”(原谅我用这么政治不正确的、落伍的观念),都需要受到公审!

“好女孩”才不会被强暴,强调女生不检点所以招来骚扰,只是强暴迷思之一。私生活当然和性侵无关,要为伤害负责的,永远只有肇事者。律师对受害者的质问,除了是淡化强暴的借口,也隐含社会对女性婚前贞节理想状态的期待。性行为,甚至恋爱的次数,仍可以是社会评断女人的标准,但他们却不以同等标准评断男人(注2)。

无怪乎,我们有国会议员,认为如果强奸犯娶了他强奸的女人,反而有幸福生活的机会。女人嘛,最好就是这辈子只有一个男人,既然被丈夫以外的人“玷污”,不如和强奸犯结婚,以维持父权社会底下家族的血统纯正性。

是“想少了”还是“想多了”?

上月与友人旅行,登山时向导对我搭肩揉捏,并在合照时手从肩、背滑到腰臀。当天下午,新的记忆让我无法停止回想封存的创伤经验,痛苦与无助感在梦中不断播放,于是突然恐慌发作(Panic Attack)。这不是我第一次有创伤后压力反应,我知道原因是什么。

晚上在餐桌,终于忍不住谈起导游的“不规矩”,同行的友人表示,可能是我想太多了。我终于恍然大悟,曾经,我作为受害者,被责怪考虑得太少,“身为女生,没有保护好自己,没有早一点发现对方的不轨”。如今,我小心翼翼,却又被怀疑“想太多了,可能只是不小心的”。

可见,应该想多或想少的界线,并不完全由我决定。但,这是我的身体,只要不喜欢,就有说“不”的权力。更准确地说,只要我没有明确同意(沉默、被威胁、不清醒下都不算明确同意),对方就不能逾矩。但我们的社会文化,既对女性提出“贞操为人生第一大事”的角色期待,又可以质疑她们的身体自主权。

朋友甚至是关心女性课题的人,但他们的直观判断,依然是大众对性暴力事件最常见的反应——责怪受害者,为肇事者免责,这也是强暴迷思的体现。

毕竟,那是个风趣并善于聊天的导游,“看起来人很好”。事实上,多数性犯罪事件不是陌生人之间的粗暴犯罪,尽管新闻报导常用“狼父”、“禽兽”、“变态”去形容加害者,但大家忘了,禽兽往往是披着衣冠的,“好人”也会强奸。

此外,尽管不是第一次遭遇类似事件,我仍然呆若木鸡,没有马上抵抗和指控,而是保持距离。这样的反应行为,可轻易被认为是默许或“口嫌体正直”。认定不反抗的受害者咎由自取(包括审视其态度装扮、质疑受害者的样貌吸引力),忽略了事发突然时受害者的无力、惊愕,以及权力不对等(上司与下属、师生等),仍旧只是为犯罪增添合理性。

女性须时刻保持“想多一点”的警觉状态,不然出事了就是“你想得太少了”。说到底,二者并无分别,你什么都不做,色狼仍能找到理由说你给出暗示;你义正辞严,对方恼羞成怒,一句“你想多了”,就认定你自作多情兼神经质。教育女性应该想多还是想少,只是父权社会行使保护女性之名,以暴力和伤害来剥夺女性的权利。

男性呢?社会对男性是宽容的,男性只要稍微“想多一点”,就是懂得尊重呵护女性、有风度的绅士了。

社会歧见让人噤声

后来一段时间,只要看到样貌近似的人,我会不由自主害怕颤抖,我会在半夜噩梦尖叫,尽管我清楚自己身处安全的环境。但身为受害者/幸存者,我的恐惧却无处言说。家人再再提醒我,千万不能告诉外人,害怕经受非议和羞辱,甚至特别交待不能透露给未来伴侣,因为不相信有人可以真正接受被“玷污”过的女子(我还以为清朝已经灭亡了)。我在长时间内陷入自责、羞耻和抵触的情绪。即使鼓起勇气找人诉说,也要随时做好心理准备对方会“责怪受害者”。

我才发现,凶手作恶简直毫不费力,社会还自动帮他擦屁股。真正让我噤声的,不是加害者,是社会歧见!这比性侵本身,更让我愤怒。从林奕含的新闻看出,公众对性暴力的认识依旧接近于无知,仍然自以为是地用“男性凝视”(men’s gaze)观看房思琪。悲哀的是,这只是其中一个普遍的例子而已。

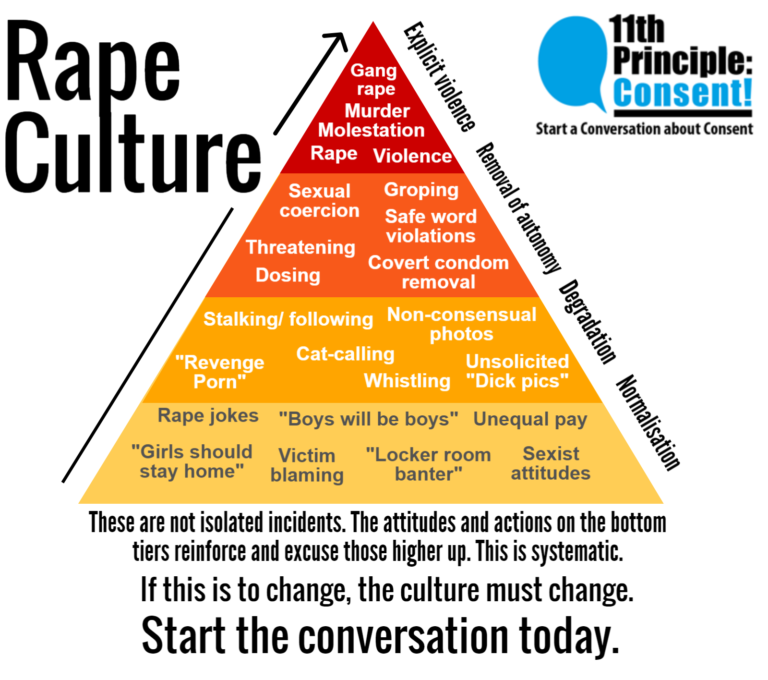

“强暴文化”说明了,性的骚扰侵害并非孤立事件,而是结构性的存在。正是金字塔底层的态度与行为(见下图),巩固了强暴文化对受害者的贱斥,甚至把问题归咎于“没有说不”、“没有马上指控”的受害者。这样的社会文化进一步重塑金字塔顶层——性暴力的权力运作,并在事后把所有幸存者拖回性侵场景,再次教训他们。

我再没有回去过那家让我心碎的电影院(注3)。我仍然无法原谅,更遑论和解,但终于承认当时的无力与无助,并学习放下。经受和走出痛苦的过程很漫长,单就认知伤害本身,已经痛不欲生。但创伤所带来的回忆不会消失,否认它的存在,只能假装忘却痛苦。

接受伤痛,并赋予意义,才有机会把创伤留在身后,继续生存下去。

注释:

1. 关于性侵的定义很广,因不同国家的法律而制宜,传统的性侵犯罪一般指非自愿的插入式性行为。考虑到“强奸一定要有阴茎插入”已经不合时宜,且行动过程属于非自愿的性攻击,包括带有性意味的碰触与言语,本文选择以“性侵犯”(sexual assault)而非“性骚扰”(sexual harassment)处理。

2. 本文有意识地认知到,性侵受害者除了女性,也包括其他边缘少数如:男性、老年人、儿童和残障人士等。但本文从个人经验出发,因此选择强调了社会文化对性别角色的想象。

3. 案发当天,加害者便自愿离职。报案两个月后,我收到警方来信,正文有短短两行字,说明已给予对方警告。这件对我影响深远的事,就此结案。

何笠方,新加坡南洋理工大学中文系学生。

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税