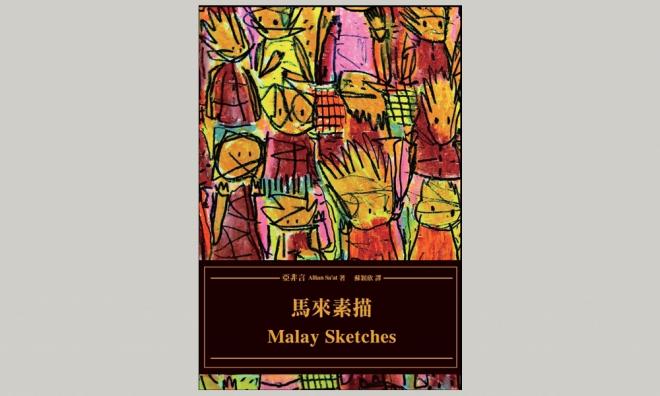

《马来素描》:速写新加坡少数族群日常

阅读亚非言的《马来素描》就像坐在新加坡最长的地铁东西线车厢内。三十几站,五十几公里的旅程。用一小时余的时间,随著列车横贯岛国两端,在高架轨道上俯瞰地面风景。

从裕廊西部出发,原是大片红树林的地区在1961划为裕廊工业园区,那是新加坡自治后的重要经济命脉,也吸引不少从马来亚联邦南下求生的青年劳工。

不久,列车经过整治得越来越缤纷的裕廊湖畔。那儿总有人沿湖跑步,或是一家大小在仿中国庭院风格的裕华园游玩。星期天偶有南亚移工聚集在草地上打板球或是野餐。

地铁驶近裕廊东转换站,巅峰时刻总是人潮汹涌,一个站位都难求。总有人不知自己站在六个站台的哪一端,快速穿越在列车两道门之间。

不久,地铁进入金文泰组屋区,然后是女皇镇组屋区,非巔峰时期多见老年人。女皇镇是新加坡第一个卫星市镇,为纪念英女王伊丽莎白二世在1952年加冕而得此名。当地福建居民称这一带为”无尾涧“,据说因村子坐落的芳林山和丰兴山之间有条溪流,村民不知尽头为何处,故”无尾“。如今两山已夷为平地,村落也成了高耸的组屋。

列车驶向岛国中心商业区。离开了红山站,画面就由白天进入黑夜。”列车进入隧道,就像日食一样重大的瞬间,黑暗中日光灯疾驰而过像一列彗星“(〈重力〉)。小说中,在地下站等候列车的女孩雅迪卡告诉爸爸,把耳朵倚靠在平台门上,如果听到啸啸的风声,就知道列车要到站了。

离开喧闹的市区,列车继续往东驶出地面,抵达加冷河畔——新加坡最长的河流。英国殖民者莱佛士正式登陆新加坡的1819年以前,加冷河两岸丰饶的红树林区曾居住著讨海维生的加冷人。和其他海人(Orang Laut)社群一样,他们逐渐融入马来文化,殖民地的高速发展也慢慢将他们从原居地驱离。

下一站就是阿裕尼,但这地铁站并不在颇具名声的阿裕尼集选区里面。工人党于2011年在此拿下五个国会议席,是新加坡史上首次由在野党赢得的集选区。当时领导工人党的是南洋大学中文系末代毕业生刘程强,他以潮州话演讲的形象在英语至上的当代新加坡赢得不少草根民众青睞。

友诺士站到了。1920年代,名叫友诺士的马来知识分子和民族主义者,与同伴在此建设了马来人甘榜(Kampung Melayu),以凝聚让地给政府建造加冷机场而集体迁徙到此的族人。友诺士是新加坡第一个马来政治团体”新加坡马来人联盟“(1926-1937)创办人,致力于提升马来人地位。

1981年,五千户居住于此的马来人遭迫迁,以建设政府组屋和泛岛高速公路。自此,这一带作为新加坡马来人身份认同的象征物,或许就只剩友诺士地铁站那仿马来式建筑风格的屋顶,以及建於60年代的芽笼士乃巴剎(pasar),本书偶有提起的地点。

再往东,地铁将在丹那美拉站一分为二,往北可到巴西立,对岸就是曾因花岗岩闻名的乌敏岛(马来语ubin即花岗岩之意)。如今岛上人口约百人,那是城市居民寻找境内”最后甘榜“的世外桃源。

在〈过夜〉中,小时候住在乌敏岛的法丽莎,最早的记忆全是海,还有”被公鸡吵醒的经验,雨打在锌板屋顶上的声音,蚊香轻烟繚绕的夜晚。“

若在丹那美拉转换站搭乘另一条继续往东的列车,你会抵达终点站——美轮美奐的樟宜国际机场,新加坡引以为傲的世界窗口。机场的另一头,则是低调的樟宜监狱,已有八十余年历史。二战期间,这里是日军收押英军战俘的地方。独立后,这里是李光耀政府囚禁政治犯的扣留所。

对许多遭无审讯拘留的左翼人士而言,”樟宜“并非光鲜亮丽的机场,而是囚禁自由和正义的监狱高墙。如今,这里是死刑犯最后的人间印象。週五天亮前是执行绞刑的时间。

这时,一些社运人士和死刑犯家人会聚集在监狱外点起烛光,为即将上绞刑台的囚犯祈福——他们绝大多数是因毒品入罪,而非杀人抢劫。

在〈送行〉中,监狱官达兰原本要接下执刑者的棒子,他学习如何正确準备能瞬间毙命的绳索,他看见那通往死亡的活板门按钮。”如此强大的黑暗力量,只有那些遭刻意蒙蔽双眼的人,才有办法驾驭。“

你终於抵达终点站。

主流发展叙事逻辑

”许多年前,当新加坡还只是个渔村,我们的先辈来到这里寻找更好的生活。1965年,经历过共產主义和种族冲突,我们被迫使独立。突然间,我们只能靠自己。不过,我们努力不懈,从头开始打造现代新加坡。“

新加坡城市地景的变化之快,让人应接不暇。”从渔村到大都会“的论述是不少人朗朗上口的标准”新加坡故事“,可见新加坡”从第三世界到第一世界“傲人表现背后的主流发展叙事逻辑:

一、移民是新加坡历史的起点(即在殖民者和华人移民到达以前似乎未有人居住);二、新加坡在1965年被迫脱离马来西亚独立,其中共產主义和马来西亚种族政治的威胁是重要因素;三、独立后经过人民行动党的努力,小渔村才”成功“晋升为国际大都会。

”新加坡故事“和”从第三世界到第一世界“正是新加坡建国总理李光耀的回忆录书名,而以上这段标準新加坡故事,正是其儿子李显龙接棒不久后,于2006年国庆日献辞中的总结。

无家的马来人

《马来素描》里的形形色色人物,正是在如此发展叙事中被消音的一群——占总人口15%的少数族群。他们彷彿是独立前未曾存在的土著,独立后总跟不上发展步伐的”落后“族群。例如〈团聚〉里的丈夫玛吉,曾是新加坡第一所马来语中学的理科高材生。

在反殖民浪潮高涨之时,政府宣佈马来学校文凭和剑桥文凭同等。当时的教育部长说:那是殖民教育在新加坡消亡的明确标志。然而新马分家后,英语成为发展现代社会的利器,玛吉的文凭一夜间失去价值,后来成为电工和德士司机。

《马来素描》揭露新加坡在英才治理、多元文化主义、世俗主义等现代性话语下衍生的种种问题,而马来人的”落后性“被视為许多社会问题的源头。例如〈牺牲〉那位因爱吸毒而坐牢的苏海丽,〈於事无补〉那位未婚先孕的少女,〈净身〉那具因性病死亡的尸体,还有〈证据〉里头怀疑涉嫌极端恐怖主义活动而被拘留的丈夫等。

主流叙事也经常将新加坡的脆弱性放大,讲述世俗弹丸小国被包围在马来西亚和印尼两大穆斯林国家之间,何其惶恐。〈皈依者〉那位因婚姻改信伊斯兰的华人军官贾森,婚后不知何故被调职降级。国家战略考量下,马来穆斯林容易成为怀疑对象,被排除在军事高层职之外。

生长于家国,却渐渐成了无家者,是新加坡马来人面对的困境。家的印象,停留在甘榜遭迫迁的记忆,以及民间传说的代代相传。家的追求,使他们如同小说中的许多压抑角色,努力”像华人一样“的工程师和医生。

家的渴望,也把他们带到了长堤对岸的”第三世界“,那个还有乡村和马来王室的邻国,那个马来人佔多数(还享有特权)的国家,那个不需担心清真问题的穆斯林国家。

文学的政治性

青年作家亚非言出生于1977年,除了是新加坡著名双语诗人、小说家、剧作家,也是新加坡政府眼中的”异议份子“。2019年,时任教育部长王乙康在国会唸出亚非言在21岁创作的〈新加坡你不是我的国家〉诗作段落,来”证明“亚非言对国家不忠。

当时,新加坡Yale-NUS大学取消一门由亚非言讲授的课程”新加坡的异议与抵抗“,而引起广泛讨论。2020年疫情下的新加坡大选,亚非言是否”爱新加坡“竟成为竞选期间执政党和在野党隔空争论的焦点。有趣的是,在讲求高效务实精英主义的新加坡,这或是文学作家首次被如此”认真对待“。

或许,在东南亚谈去政治的”纯文学“是奢侈的。马来文学自然有其议政和批评的传统。19世纪初期,作为殖民地翻译官的现代文学之父文西阿都拉(Munshi Abdullah),从新加坡出访吉兰丹后写了《吉兰丹游记》,严厉批评统治者拉惹(Raja)才是人民贫穷的源头,认为马来封建制度阻碍马来人的心智和社会发展。

一个世纪之后,战后第三世界反殖运动蓬勃,一群左翼作家和知识分子组成”五十年代作家行列“(Angkatan Sasterawan 1950),高举”艺术为社会“的旗帜,发扬左翼反殖民族主义精神。

若说亚非言的书写实践继承自上世纪马来知识分子传统,并不夸张。他的作品皆有高度社会关怀和历史意识,这本极短篇《马来素描》取名自英国殖民官员、曾任海峡殖民地总督的瑞天咸(Frank Swettenham)同名作品。

瑞天咸观察马来人的生活习俗、信仰和迷信,描写殖民地马来亚的地景面貌和土地上的人们。不同的是,殖民者东方主义眼光下的马来人是书写物件,是客体;而亚非言笔下的马来人,则是各个寻找声音的活生生主体。

鬼魅的出场

《马来素描》不时穿插马来民间传说和鬼故事,有捕食小孩的巨乳女鬼(hantu tetek)、假扮虔诚女子上门吸血的敲敲鬼(hantu kumkum)、从坟墓爬出色诱人的吸血女鬼(pontianak)和起死回生的死胎鬼仔(toyol)等。

这些家喻户晓的鬼魂虽然不”存在“于现代社会,却早已镶刻在马来人的日常记忆中。有趣的是,恐怖片是当代马来西亚最受欢迎的类型电影。前首相马哈迪曾抱怨恐怖片阻碍现代社会的进步与发展,导致人们沉浸於迷信落后的思维。

在国家加速伊斯兰化的1970和80年代,恐怖片甚至因”非伊斯兰“而遭禁映30年。马哈迪在2003年卸下首相职位后,导演舒海米峇峇(Shuhaimi Baba)的《女鬼夜来香》(Pontianak Harum Sundal Malam)才于隔年顺利上映,并立刻造成轰动。

可见,即便国家以科学和发展主义之名迈向现代化,伊斯兰信仰的传播也抑制了马来民间的迷信传统,但人们对灵异力量存在的信心和恐惧依然普遍存在於新马两地。

亚非言安排这些鬼魅的出场,或许就如恐怖电影般恰恰挑战了国家的线性发展逻辑,也重新思考马来民间信仰之於当代生活和社会的意义。

拆解狭隘的”马来人“身份

亚非言的议题关怀也展现在他的剧场作品中,例如描写宗教问题和母女关係的马来语剧作《Nadirah》,讲述几位不同族群的中学生朋友如何一起面对敏感种族课题的《Parah》,挖掘新加坡同志群体生活的《亚洲男孩三部曲》(Asian Boys Trilogy),新作《Merdeka独立》则深刻探讨新加坡殖民性的历史成因和当代问题。

值得注意的是,这些作品虽强调马来人身份认同和困境,但亚非言从”边缘马来性“(marginal Malayness)的角度出发,并不仅在於控诉主流对弱势群体的不公,反而更意在拆解狭隘的”马来人“身份定义(例如在当今马来西亚,「马来性」是用来排外的武器)。

如此一来,这些作品开创更具包容性的”马来人“定义和面貌,在反思殖民遗绪的同时,也拒绝当代保守马来民族主义。

书写·翻译·想象

若读者坚信政治符号强烈的作品必定以美学为代价,亚非言作品最有力的地方或许就在于击碎两者之间的隐形藩篱。

这一本速写/素描作品以极短篇的方式完成,像是呼应着新加坡的地理面积和生活步伐。作家彷彿带着一台照相机,在新加坡街头拍下了日常瞬间,潜入组屋区里的生活片刻,驻足,按下快门键,为读者放送各种趋近的、逃离的、扭曲的、温柔的、痛苦的生活观察和想象。例如书中以地名为篇章的极短作品,以数段文字描写定格画面,却也如精灵般自由进入人们的思与言。

《马来素描》英文版收录了作者友人伊斯里扎(Isrizal)的序言。文中透露亚非言创作这些马来素描时寄宿在他住所,加上友人伴侣三人总是日夜分享故事。或许可以说,《马来素描》是在共同创作氛围下完成的。

伊斯里扎是新加坡低调的社运份子兼独立卖书人。文中他联想起早年的马来写作和出版圈子,那时作家同好们聚在一起相互作伴,创作出各式各样的作品,为广大社会民众发声。

当代作家们的写作目的和方式早已变化,写作也更趋向个人世界。然而,从构思、创作、出版、发行到阅读,写作总是群体行为,无法独立完成。翻译这不太受重视的一环,也在群体行为里发挥它的作用。

作为一个曾在新加坡求学的马来西亚华人,将新加坡马来裔小说家以英语书写为主(原书有不少未翻译的马来词汇)的文学作品译成中文在台湾出版,我无可避免地意识到,这当中牵涉多层次的语言政治和翻译机制等问题。

这自然不是一个因市场需求或学院机制而自然发生的过程,若非这个”写作群体“之间的共同关怀和相互信任,《马来素描》的中译本不会在这个时候和读者见面。

值得一提的是,和亚非言讨论他的中文名字时,他选择了以”亚洲“、”非洲“和”言说“组成的”亚非言“,象征第三世界连结。也许可以说,这本书的翻译亦是在此精神下完成的。

新加坡马来人境况与马来西亚华人处境,有不少值得互相对照和分享的地方。盼马来西亚读者阅读《马来素描》后,能对僵化的族群、弱势与边缘性论述,有新一番的理解。

此书翻译始于2019年9月,我刚搬到南半球的澳洲首都坎培拉开始新工作,每晚下班后回家翻译半篇到一篇小说。翻译过程偶尔因工作而暂停,真正卯足全力是在2019冠状病毒疫情爆发期间,因学校封锁而必须天天在家工作之时。翻译过程虽时有困难,但总从亚非言的小说获得乐趣、知识和触动,那或是疫情下抵抗隔离和孤绝的一种方式吧。

苏颖欣,新加坡南洋理工大学文学博士。目前为澳洲国立大学文化、历史及语言学院博士后研究员兼讲师,亦是自由译者。研究兴趣为东南亚历史与文学,尤其是新加坡、马来西亚和印尼的知识和文化生产。也是吉隆坡”亚答屋84号图书馆“和”业余者“共同创办人。

编按:本文原收录于亚非言(Alfian Sa’at)《马来素描》(Malay Sketches)中文译本一书,为该书译序,原题为”速写星国日常“,转载时经作者稍微修改。本文获得作者授权转载,谨此致谢。

《马来素描》书写新加坡少数被消音、形形色色的人物故事。这些个体属于新加坡主流发展叙事中被消音的少数族群。

新加坡青年作家亚非言是著名双语诗人、小说家和剧作家,也是新加坡政府眼中的”异议份子“。

欲知该书详情以及邮购,敬请点击此书介。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税

苏颖欣

苏颖欣